Depuis peu, les nouvelles technologies ne se contentent plus seulement d’accélérer notre vie ; elles la changent.

L’étude du Conseil d’État s’efforce d’analyser de manière globale les transformations du monde que révèlent les plateformes numériques. Après deux précédentes études, la première en 1998 intitulée Internet et les réseaux numériques et la deuxième sur Le numérique et les droits fondamentaux en 2004, le Conseil d’État a décidé de poursuivre sa réflexion sur l’évolution des politiques publiques du numérique, en s’attachant cette fois-ci à l’ébranlement des économies et des modèles sociaux traditionnels qui est en cours.

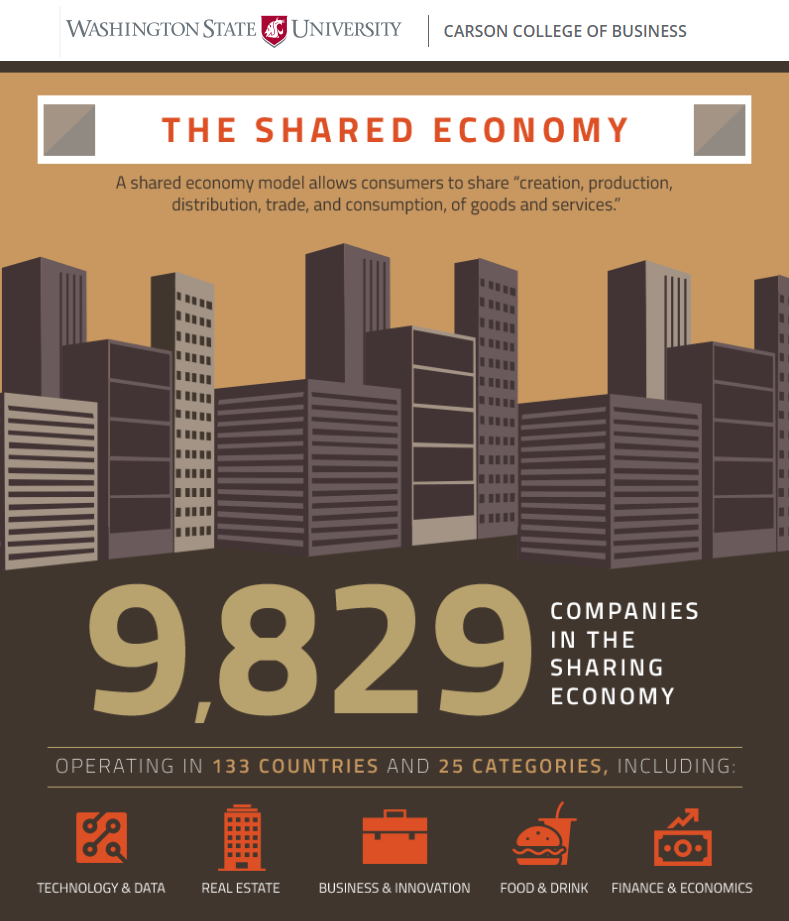

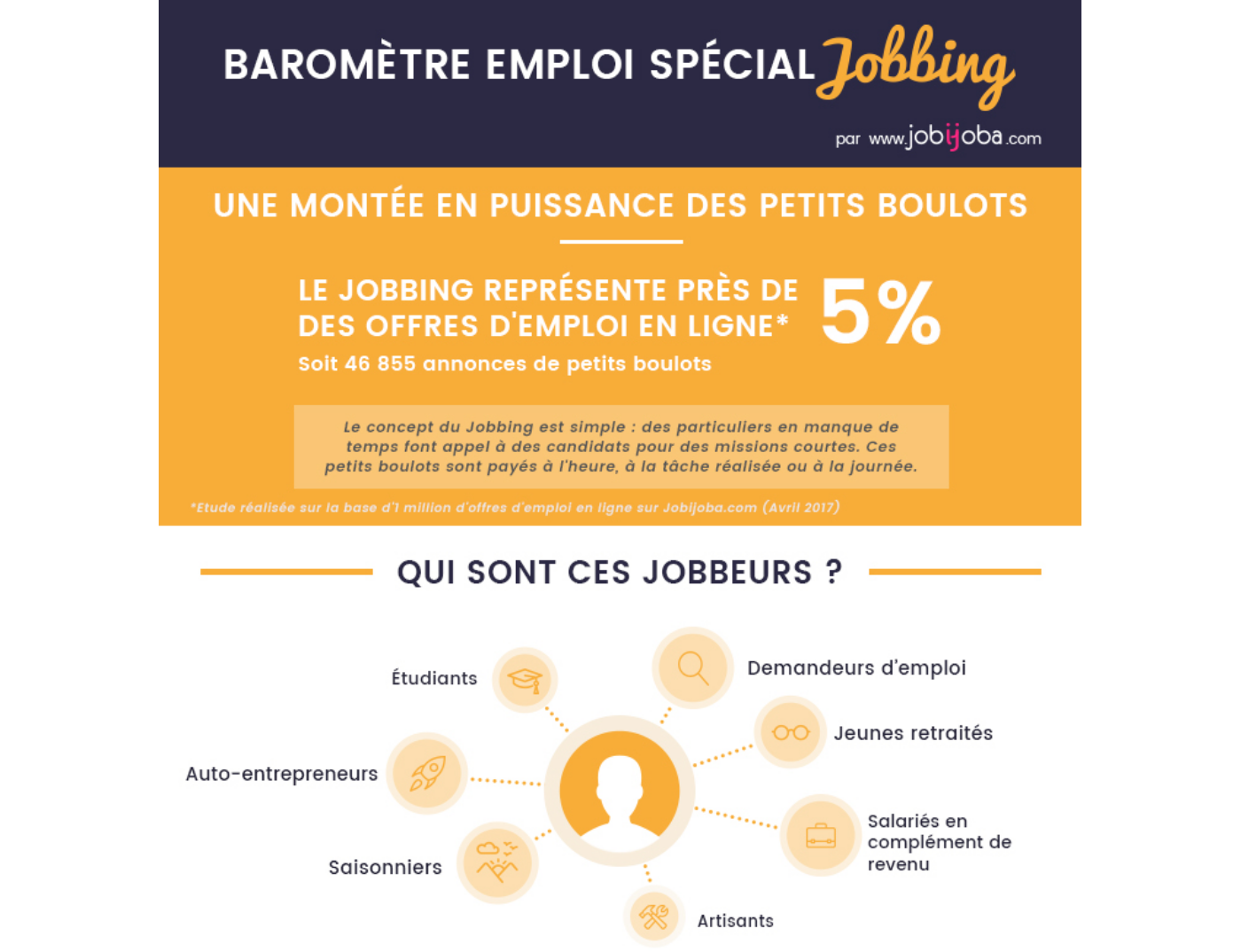

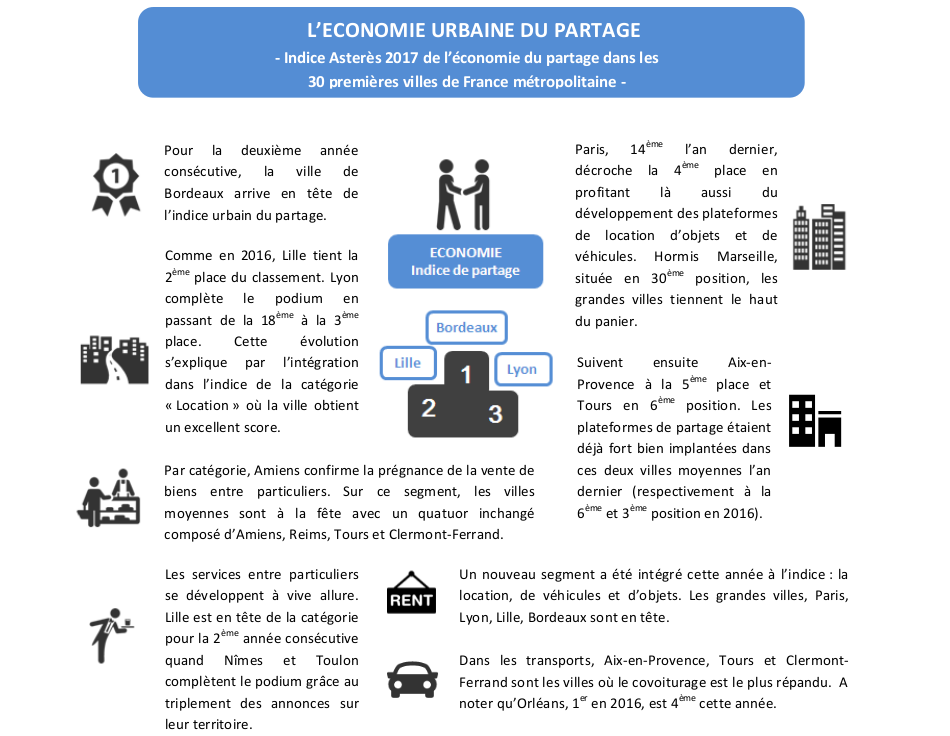

Créer son entreprise individuelle pour commercialiser des produits ou des services jusqu'au bout du monde, mettre à disposition ses compétences de jardinier ou de bricoleur, dîner ou dormir « chez l'habitant », faire appel à un taxi ou à une voiture de tourisme avec chauffeur, louer un bateau, mettre en commun des compétences pour créer un service utile à tous, trouver un travail... Les plateformes numériques ne cessent de faire irruption dans la vie quotidienne.

Cette « ubérisation » de l'économie se traduit par la substitution progressive des plateformes aux intermédiaires de l'économie traditionnelle mais aussi, au-delà, aux figures instituées qui structurent nos sociétés (l'entreprise, le professeur, le chef d'entreprise, l’État...). Elle fait émerger de nouvelles formes d'organisation des échanges et des relations, économiques certes, mais aussi sociaux, culturels et sociétaux. Accompagner l' « ubérisation », ainsi que le suggère cette étude du Conseil d’État, c'est d'abord s'efforcer de comprendre ce phénomène et d'en anticiper les évolutions futures. Accompagner l' « ubérisation », surtout, c'est envisager des voies de rénovation du corpus juridique et des politiques publiques de la France.

Selon le Conseil d’État, il s'agit de permettre la conciliation de la liberté nécessaire à la réalisation personnelle de chacune et de chacun dans la société du numérique et la protection de tous, ainsi que des principes et des valeurs que nous avons en commun. Les vingt-et-une propositions auxquelles aboutit cette étude vont en ce sens. Puissent-elles contribuer à l'émergence, non seulement de réflexions, mais d'un mouvement, d'une dynamique fondatrice vers une réponse européenne et nationale aux bouleversements en cours et à venir.

L'Observatoire a été auditionné par le Conseil d'Etat à plusieurs reprises.

PREMIÈRE PARTIE – QUELQUE CHOSE EST EN TRAIN DE SE PASSER

1.1. La plateforme : figure de proue de l’« ubérisation »

- 1.1.1 L’émergence du capitalisme des plateformes

- 1.1.2 Un changement de paradigme économique et social

- 1.1.3 Essai de typologie d’un objet peu juridique aux contours incertains

1.2. Au coeur de la plateforme : les ressorts d’une nouvelle fondation

- 1.2.1 Le réseau : figure non géométrique d’une dynamique contestataire

- 1.2.2 La rencontre d’un modèle économique et d’aspirations sociales

1.3. Dans l’écosystème de la plateforme : les robots face aux feux du soleil

- 1.3.1 Algorithmes et intelligence artificielle : la loi du code

- 1.3.2 L’internet des objets, catalyseur de l’« ubérisation »

- 1.3.3 La blockchain, aboutissement du processus de désintermédiation ?

DEUXIÈME PARTIE – DE LA RUPTURE ÉCONOMIQUE AUX BOULEVERSEMENTS JURIDIQUES

2.1. Une remise en cause des concepts du droit économique

- 2.1.1 Une économie nouvelle qui déstabilise les cadres de l’intervention économique

- 2.1.2 Une économie de la multitude qui morcelle les blocs juridiques de l’économie industrielle

- 2.1.3 Une économie globalisée qui repousse les frontières territoriales du droit

2.2. De nouveaux horizons pour le droit social et le droit du travail

- 2.2.1 Travail salarié ou travail indépendant : le nécessaire dépassement d’une dichotomie devenue trop radicale

- 2.2.2 L’émergence d’une « e-solidarité » collaborative, coopérative et universelle : alternative à l’essoufflement des formes traditionnelles de lien social

2.3. De nouvelles frontières pour l’état et les services publics

- 2.3.1 L’État-autorité au défi de l’« ubérisation »

- 2.3.2 La mort du bison ou l’État-service peau de chagrin

- 2.3.3 État-plateforme contre État-silo

TROISIÈME PARTIE – LES POUVOIRS PUBLICS, L’INNOVATION ET LE DROIT

3.1. Présenter un « paquet européen » Innovation technologique et droits fondamentaux pour libérer l’innovation et protéger l’individu

- 3.1.1 Une communication de la Commission européenne mettant en perspective les principes applicables avec les évolutions en cours

- 3.1.2 Un règlement de l’Union européenne affirmant la primauté de l’humain sur la machine

- 3.1.3 Une recommandation du Conseil de l’Union pour une meilleure solidarité européenne à l’ère du numérique

3.2. Favoriser, dans l’ordre juridique interne, le développement de l’économie des plateformes tout en veillant à l’équité des règles et à la protection des droits des salariés

- 3.2.1 Accompagner le développement de l’économie des plateformes

- 3.2.2. Mettre en place des règles équitables

- 3.2.3 Protéger les droits des travailleurs des plateformes

3.3. Tirer les conséquences des dynamiques sociétales de l’« ubérisation » sur l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics

- 3.3.1 Adapter le périmètre des services publics

- 3.3.2 Favoriser le développement des services publics numériques

- 3.3.3 Adapter les processus d’élaboration des normes

Conclusion – Être ou ne pas être?

Liste des propositions

Annexes

Annexe 1 – Liste des personnes auditionnées

- 1. Auditions en France

- 2. Rencontres au sein des institutions de l’Union européenne (Bruxelles)

- 3. Rencontres à l’Organisation internationale du travail (Genève)

Annexe 2 – « Groupe de contact » de l’étude annuelle

Annexe 3 – « Comité d’orientation » de l’étude annuelle

Contributions

Requêtes aux législateurs

L’ubérisation, l’État et l’Europe

L’algorithme et les droits de l’Homme